適性検査業界の歴史・企業の導入状況

適性検査業界の歴史

世界的な歴史

人の性格をいくつかのパターンにわけて把握しようとする試みは、紀元前から行われてきました。古代ギリシャ・ローマでは、人間の持つ四つの体液(血液、黄胆汁、黒胆汁、粘液)が人間の健康に影響を与えるとする「体液病理説」が唱えられ、そのバランスによって性格が特徴づけられると考えられていました。

合否を判断するために客観的な試験で能力を測る手法は、6世紀末に始まっています。中国の隋では「科挙」に合格した者を、身分に関係なく高級官僚に登用。科挙は少しずつ形を変えながら、清朝末期に至るまで約1300年の間用いられました。

1800年代後半に入ると、科学技術の進歩も相まって英国人生物学者であるF.ゴールトンが、はじめて能力や性格といった個人差を科学的に測定する試みを開始。ここから一気に、個人ごとの特性を測定して表そうとする考え方へと移行していきました。

このような流れの中で1905年、フランスの心理学者A.ビネーとT.シモンは、世界で初めての測定ツールとなる「知能検査開発」を開発しました。小学校入学時の子ども間の学力差が問題となったことから発案されたもので、子どもの発達の遅れを確認するために実施されました。その後、能力検査は早い段階で「知的能力」を問うものであると位置づけられるようになりました。

性格検査では、1900年代前半のアメリカで心理学者R.S.ウッドワースが、あらかじめ用意された複数の質問に回答することで個人の性格を把握する「パーソナル・データ・シート」を開発しました。いまも多くの場面で用いられている質問紙法を、世界で初めてパーソナリティ評価に適用した検査です。この検査は第一次世界大戦時、情緒不安定な兵士をスクリーニングするために用いられました。

ここから、多様な検査が次々に開発されました。1921年にはスイスの精神科医H.ロールシャッハがインクの染みを用いた投影法である「ロールシャッハ・テスト」を、1943年には米国人心理学者S.R.ハサウェイ、精神科医J.C.マッキンリーが「ミネソタ多面的人格目録性格検査」を開発。1944年には、米軍人の最適な配置を目的として「一般職業適性検査 (GATB: General Aptitude Test Battery)」が公表されています。

その後、米国人心理学者のD・E・スーパーは、「職業適合性」を「能力」と「パーソナリティ(性格)」からなる概念だと提唱。適性検査においてもその両面を測る流れが加速しました。性格の面では1990年代に入り、人間の性格を五つの因子に分類するビッグファイブ理論が広く活用されるようになりました。米国で現在活用されている性格検査の多くが、ビッグファイブ理論の影響を受けています。

- 【参考】

- ビッグ・ファイブ|日本の人事部

国内の歴史

日本では1919年、久保良英がフランスの「知能検査開発」を日本に合わせて改訂し、1947年には田中寛一によって「田中ビネー式知能検査」が出版されました。そのほかにも、1927年には内田勇三郎が「内田クレペリン精神検査」を発表。1954年には矢田部達郎が、アメリカ人心理学者J.P.ギルフォードらが作成した性格検査をモデルに再構成した「YG性格検査(矢田部ギルフォード性格検査)を発表しました。この頃は海外で考えられた検査を、日本人の特性に合わせて再構成するケースが目立ちます。

第二次大戦後は、アメリカからさまざまな概念がもたらされ、職業適性を「能力」と「パーソナリティ」でわける考え方が広がりました。1952年には、求職者への職業ガイダンスを目的に、労働省が日本版GATBを公表。1987年に事業所用として改定され、企業の採用の場面でも使われるようになりました。

日本企業独自の適性検査としては、1974年に株式会社人事測定研究所 (現リクルートマネジメントソリューションズ)が「SPI」を開発。社会人として必要な資質を広く測定できる適性検査として、日本中で利用が広がっていきました。その後1998年には、日本エス・エイチ・エル社が「玉手箱I」の販売を開始しています。

もともとペーパー方式だった適性検査ですが、時代の流れとともにパソコンを活用する形式が主流に。検査項目も、これまで一般的だった総合的な人格特性を測定するものから、ストレス耐性に特化したものや将来の活躍予測を重視したものまで、さまざまな特徴を持つ検査が生み出されるようになりました。

適性検査そのものも、単に問題を文字で説明し、回答してもらうだけのものから、音声・動画形式の問題や他者評価の導入、AIの活用といった最新のテクノロジーを駆使したものが現れ始めています。ここ数年は、他者比較やコンピテンシーの抽出などがより簡単に実施できるクラウド型の適性検査も増加しています。

さらに、タレントマネジメントや人的資本経営といった人材を資本として投資することの重要性が認識され始めた中で、企業側から「採用以外でも適性検査を活用したい」といった声も少しずつ大きくなってきています。そこで、タレントマネジメントシステムと連携させて従業員に対して検査を実施するなど、さまざまな場面で活用していく流れが強まってきています。

適性検査の市場

日本国内における適性検査の主な市場である採用アセスメント市場は、100~300億円程度とみる見方もあります。今後、人口減少社会の中では必然的に新卒採用者数も減少していきますが、「人」への意識の高まりとともに、いま適性検査を行っていない中小企業への広がりや、採用の場面以外での活用にも期待が寄せられています。

企業の導入状況

採用

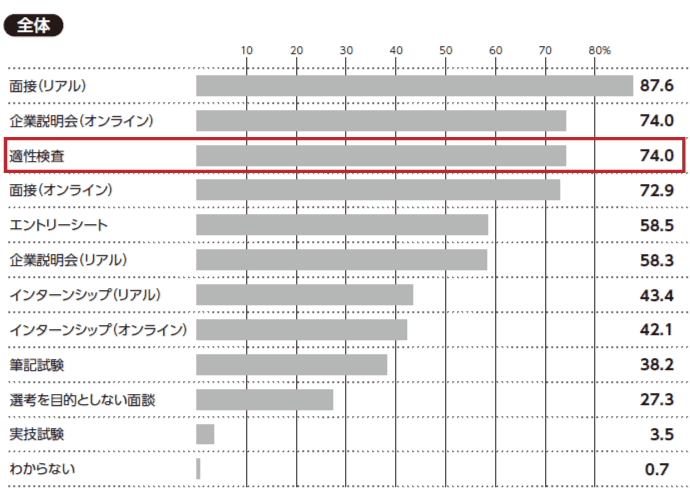

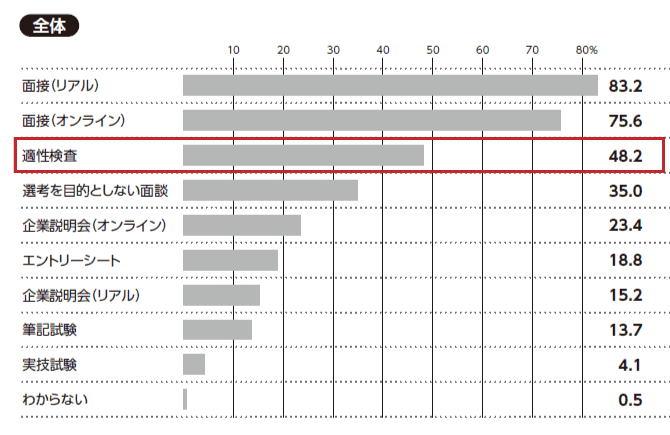

『人事白書2023』の調査によると、新卒採用の場面で適性検査を行っている企業は74.0%、中途採用の場面では48.2%という結果になりました。新卒採用と中途採用で結果に開きがあるものの、決して少なくない企業が適性検査を導入していることがわかります。

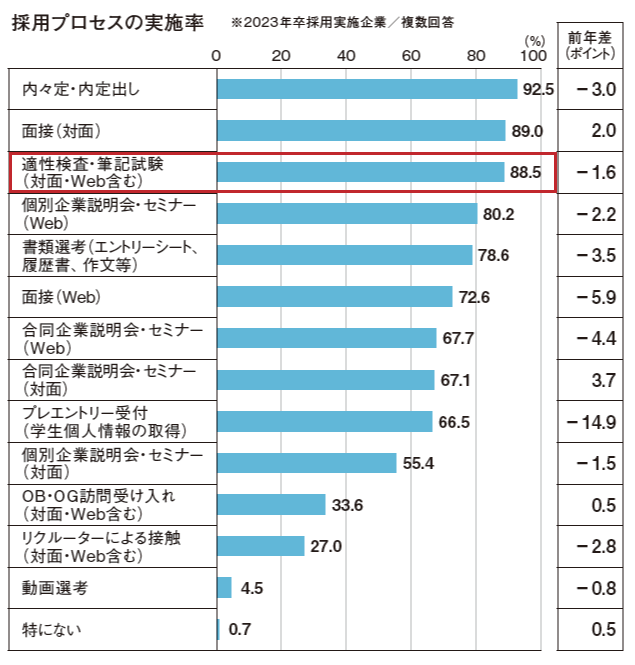

また、リクルート就職みらい研究所が発行した『就職白書2023』によると、「適性検査・筆記試験を受ける」と回答した学生は全体の59.0%。企業の採用プロセスにおける「適性検査・筆記試験(対面・WEB含む)」の実施率は88.5%という状況が明らかになりました。

組織開発

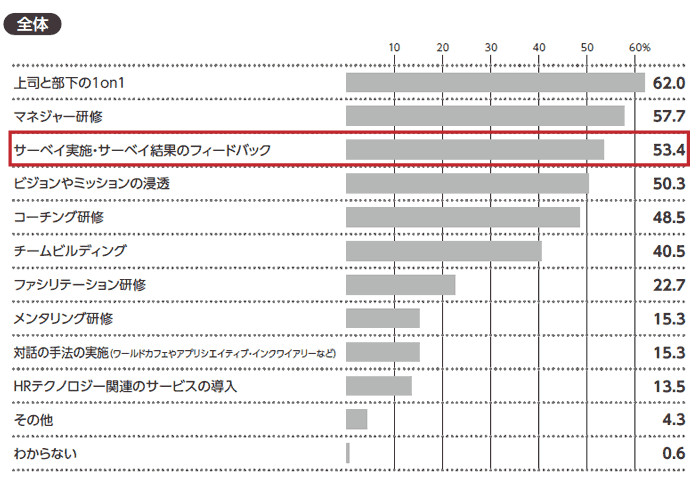

『人事白書2023』では、「組織開発の取り組み」として53.4%の企業が「サーベイ実施・ サーベイ結果のフィードバック」と回答しました。この「サーベイ」にはエンゲージメントサーベイが含まれるため、狭義の適性検査の実施割合とは異なりますが、すでに多くの企業が「個人のデータを測定し、その結果をフィードバックする」取り組みを実施していることがわかります。今後、組織開発の一環としての適性検査の実施が加速することが予測されます。

日本製品と海外製品との違い

適性検査において、日本と海外では異なる進歩を遂げてきました。

活用場面の違い

現在、日本では主に新卒採用の場面で適性検査が導入されており、それ以外の場面で活用されている割合は1割程度にすぎません。一方、海外では通年採用を行っているケースが多く、日本と異なり同時期に大量の学生の合否を判断する必要性がありません。また、タレントマネジメントの概念が日本より浸透していることなどからも、2~3割程度は中途採用や既存従業員の人材育成の場面でも使われています。

求められる機能・考え方の違い

将来活躍できる人材の予測機能

海外ではジョブ型雇用が中心のため、特定のジョブに密接に関連した能力や性格特性を測定することが重視されています。そのため能力検査において、たとえばプログラミング能力のようなハードスキルのテストを組み入れている適性検査もみられます。一方でメンバーシップ型雇用が主流の日本企業では、採用の時点でジョブが明確に定まっていないため、ソフトスキルや人となりが重視される傾向にあります。

不正受検対策

日本企業は、海外企業よりもなりすまし受検をはじめとする不正受検対策に力を入れる傾向があります。そのため日本では、会場で厳格な本人確認のもと実施するタイプの検査を求める企業が多く、オンラインでも有人での監視やAIの活用によって、不正を抑制する機能が重視されています。

多様な切り口の質問

海外では日本よりも自分の意見をはっきりと主張することが好ましいとされる傾向があるため、適性検査でもストレートに「はい」か「いいえ」を問う質問項目が目立ちます。一方で、はっきりと意見を主張しない人が多い日本の適性検査では、「はい」「いいえ」以外の「どちらでもない」のような回答項目や、多様な角度から似た方向性の質問項目を用意することなどによって、信頼性を高めていくことが求められています。

コンサルティングサービス

日本では適性検査が浸透し始めた当初から、導入・分析までサポートするサービスが提供されてきました。感情をそのまま表すことが得意ではない日本人の適性検査の結果は、海外の結果よりも複雑になる傾向があります。そのため日本では、「この結果は何を指すのか」「今後にどう生かせばいいのか」を読み解くためのコンサルティングサービスが発達しています。

キャンディデイトエクスペリエンス

海外の適性検査は、求職者が企業を認知してから応募や面接を経て採用されるまでの一連のタッチポイントにおける体験を指す「キャンディデイトエクスペリエンス(候補者体験)」を重視します。その背景には、とりわけIT分野における人材不足が目覚ましい中で、ストレスを感じるようなインターフェイスや所要時間が長い適性検査では、応募者が離脱してしまうとの考えがあります。適性検査実施後は、受検者に対するフィードバックに注力するなど、日本よりも受検者目線の製品・活用が多くなっています。