適性検査は信頼性から妥当性の時代へ

「実際に会う」機会の拡大も見据えて

名古屋大学 大学院経済学研究科産業経営システム専攻 准教授

鈴木 智之さん

日本では、多くの企業が人材採用の過程で適性検査を実施しています。近年さまざまな形で発展している適性検査ですが、名古屋大学大学院 経済学研究科 産業経営システム専攻 准教授の鈴木智之さんは、現在の適性検査にはまだ克服すべき課題があると言います。日本企業はどのような考えのもとに適性検査を利用してきたのか、また今後の適性検査はどうあるべきなのかについて、『就職選抜論-人材を選ぶ・採る科学の最前線』などの著書がある鈴木さんにうかがいました。

- 鈴木 智之さん

- 名古屋大学 大学院経済学研究科産業経営システム専攻 准教授

すずき・ともゆき/慶應義塾大学総合政策学部卒業。東京工業大学大学院社会理工学研究科人間行動システム専攻修士課程・博士課程修了。博士(工学)。東京大学大学院情報学環客員准教授などを経て現職。主な著書に、『就職選抜論-人材を選ぶ・採る科学の最前線』(中央経済社、2022年。日本の人事部「HRアワード2022」書籍部門入賞)。

適性検査の理論と日本の動向

まずは適性検査の潮流についてお話しいただけますでしょうか。

適性検査は、大きく二つあるいは三つのカテゴリーに分類できます。一般的には能力検査と性格検査の二つにわけられますが、コンピテンシーを分離して考える場合もあります。ここでは、能力検査と性格検査の二つについて説明していきます。

能力検査で測定される「能力」とは、専門的に言うと主に「一般知的能力」と呼ばれるものです。知的能力に関する検査が最初に開発されたのは1905年とされますが、欧米、特に米国では100年ほどの歴史を伴って、一般知的能力と入社後のジョブパフォーマンスとの間には強い結びつきがあると実証されてきました。そこで、将来活躍してくれる人材を見極める上での参考材料にするために能力検査が活用されてきたわけです。

一方、日本ではそこまで能力とジョブパフォーマンスとの関連が重視されてきたわけではないように思えます。新卒一括採用を行う日本では一時期に大量の応募が寄せられるため、応募者全員と会うことが困難でした。そのため、能力検査の結果を参考にして学生を理解し、選抜しようと考えたのですが、ジョブパフォーマンスとの関連は米国ほど強く意識されたわけではなく、どちらかといえば学力・学歴を重視する日本の風土の延長線上に能力検査が位置付けられてきたように思えます。

そして、いまもなおメンバーシップ型雇用が主流の日本では、とくに新卒の学生に対しては「どのような仕事ができるのか」よりも、「どのような人物なのか」という点に重きが置かれる傾向があります。つまり、応募者の「人となり」に関心が寄せられた結果として、性格検査の重要性が高く認められるに至っています。

海外の適性検査には、例えば「ビッグファイブ」の理論に従うものが多くみられます。ビッグファイブとは、人の特性を「Openness(開放性)」「Conscientiousness(誠実性)」「Extraversion(外向性)」「Agreeableness(協調性)」「Emotional Stability(情緒安定性)」に分類するモデルです。この中でも特に、「誠実性」の因子がジョブパフォーマンスに強い関係を有するという実証が複数なされてきました。

対して日本では、必ずしもビッグファイブに依拠していない検査も見られます。各適性検査がそれぞれ独自の概念を提示しているような部分もあります。それによって日本企業が独自に見るべき因子が評価できるというメリットもありますが、頑健な再現性や世界的知見との連続性の面での不安もあります。

日本には適性検査の結果を「良し悪し」で判断する風潮があるかと思います。この風潮をどのようにご覧になっていますか。

性格検査の結果はあくまで特性を示すものであり、単純な「良し悪し」で見るべきではありません。性格検査の特定因子の得点が高ければ高いほどいいという単純な話ではなく、低くても問題がない因子もあれば、企業によってはある因子は低い方がいいという場合もあります。

単純な合計点の良し悪しで見てしまう風潮の背景には、学校教育や病院臨床の場面と比べて、職業場面でのパーソナリティ(性格)研究があまり進んでいないという実態があると思います。実務家たちは理解が進まないまま「値が高ければ良いんだ」と認識してしまった。一方で、その勘違いを指摘する研究も十分提示されてこなかった。そのまま今日に至ってしまったように思えます。

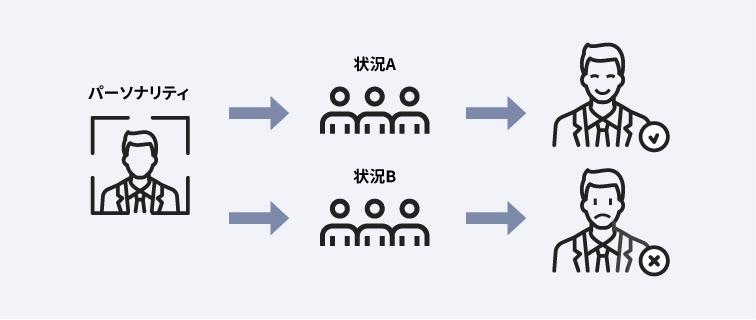

そもそも適性検査では「良し悪し」の定義自体が、非常に難しいものです。パーソナリティ理論に状況論という立場があります。状況によって特定のパーソナリティの行動としての発現が左右されるというものです。自社のあるジョブ状況では良い方向に働くパーソナリティであっても、別のジョブ状況ではそうではないこともこれまでの研究で示されています。

また、能力検査について、そもそも人間の「頭の良さ」の基準が世界的に統一されているわけではありません。一般知的能力に依拠する理論だけでなく、依拠しない多重知能理論も提唱されています。良し悪しを論じる前に、その構造にまだ議論の余地が残されているということです。多重知能理論は、人間の知能に一般知的能力の存在を設けず、「言語」や「対人」などの八つの独立した知能を設けるものです。

適性検査はいま過渡期にある

そのような背景がある中で、適性検査のトレンドはどのように移り変わってきたのでしょうか。

中長期的な観点から見ると、能力検査は過去から現在にかけて、あまり大枠は変わっていません。人間の頭の良さに関する研究が急激に進んだのは20世紀前半ですが、それから一般知的能力が重視され、適性検査もその流れに沿ったものになっています。なかには多重知能理論を取り入れているように見える適性検査も存在します。

一方、性格検査については、もともとあまり確立された枠組みがありませんでした。主に1990年代以降になって、職業場面でビッグファイブなどが用いられるようになり、そこから一定の枠組みで人間の内面を理解しようとする流れになっています。

海外と日本ではトレンドにも違いがあるのでしょうか。

海外ではビッグファイブのほかにも、日本ではまだなじみの薄い「ダークトライアド」の観点の研究が進んでいます。ダークトライアドとは、「ナルシシズム」「マキャベリアニズム」「サイコパシー傾向」の三つのパーソナリティ特性の総称を指します。

ダークトライアドはもともと「問題行動を起こす人」の特性として考えられてきましたが、近年は、それだけではなく向社会的な側面があるという実証が進められています。このように世界的には、人間のポジティブな面とネガティブな面についての複眼的な研究が進んでいると言えます。

対して日本では、適性検査ごとに独自の概念が多く見られる傾向にあります。ただ、この流れが一概に悪いというわけではありません。たとえばビッグファイブの枠組みは、学校教育の場面で使うのは良くても、職業場面では当てはまらない部分があることがこれまでの一部の研究で示されています。

たとえば「他者から学ぶ」という傾向性を、ビッグファイブは十分に含んでいません。学校教育では、学びは教科書などから得るものであり、あまり「他者から学ぶ」という感覚は強くないのかもしれませんが、職場では、上司や同僚といった身近な人から学ぶことが非常に重要になります。学校教育現場と職場の質的な違いを背景として、学生を主な対象にして開発されたビッグファイブ尺度には職業場面で重要な要素が抜け落ちてしまっている場合もあるということです。

日本の適性検査は、パーソナリティなどの学術研究分野からある程度距離があったため、そのぶん職業場面での実践知をふんだんに盛り込んでいます。海外と日本の適性検査に優劣があると考えるのでなく、お互いの強み・弱みを知った上で、今後どうすべきか模索している過渡期にあると捉えるのが適切だと思います。

重要なのは信頼性より妥当性

現在の日本の適性検査に関して、どのような課題を感じていらっしゃいますか。

大きな課題としては、信頼性と妥当性に関する認識が挙げられます。日本の実務家は、信頼性に重きを置く傾向がありますが、本当は、妥当性こそ重視すべきポイントです。実は、信頼性は、心理学の専門家でなくても簡単に上げることができます。たとえば一つの検査因子の中で「あなたは明るいですか」「活発ですか」「誰とでも気さくに話せますか」と聞くとします。いずれも同じ方向性の質問ですよね。このような質問を大量に入れれば入れるほど、一般的にその因子の信頼性は上がっていきます。

ところが、妥当性を上げるのはそう簡単ではありません。ここで言う妥当性とは、「適性検査の結果が、入社後のジョブパフォーマンスをどれぐらい的確に予測できるのか」を指します。要するに、妥当性が高いとは、企業が「この項目は高くなければならない」と設定した項目の値の高い人が、高いパフォーマンスを出せている状態を意味します。欧米、特に米国では、信頼性をめぐる議論が落ち着いた後は妥当性が研究・実務の関心の中心になってきました。

日本では、いまだに「信頼性が高いのでこの適性検査を導入しました」と話す企業が少なくありません。しかし妥当性を問うと、「それはわかりません」と話す企業が少なくない。適性検査を販売する企業も実際に活用する企業の人事も、もっと妥当性を意識してほしいと思います。

「妥当性に対する意識」とは、具体的にどのような意識でしょうか。

適性検査を用いて「この人は自社でどういう働きをしてくれるのか」を考える行為は、未来に対する予測と言えます。あくまで予測なので、当たる場合も外れる場合もあります。では予測が当たるのはどういうケースで、外れるのはどういうケースなのか。適性検査を提供する企業は本来、そこまで踏み込んでユーザー側に提示しなければなりません。

提供企業には、商品開発の段階で、妥当性の検証を正しく行うための統計や最新のAIといった知識が求められます。ここで指す統計は、「適性検査の結果と入社3年後の人事評価の相関係数を取りました」程度のレベルでは不十分です。妥当性の出し方は、すでにさまざまな研究が言及しています。そのような最新の研究を追いながら、質問項目やアルゴリズムをアップデートし続けていく姿勢が不可欠です。

営業担当にも相当のレベルの知識、とりわけ職業場面における実践知が求められます。実際に適性検査の結果と入社後の評価を分析したときに、妥当性が出ないケースは少なくありません。しかし、同じパーソナリティであってもジョブの種類によって妥当性にかなり差異があることがすでに明らかになっています。その事実を知らない状態で「妥当性が出なくてすみません」と言ってしまうと、顧客の満足度は得られませんよね。

適性検査に妥当性がない場合に最も被害を受けるのは、適性検査を参考にして合否を判断された学生です。そのような適性検査は、個人と組織の不適合を招く温床になりかねません。これまでの研究結果をもとに検査を開発し、実際の現場で得られた意見をフィードバックしてブラッシュアップしていく。企業には、そのようなサイクルをつくることが求められます。

なぜ日本では、信頼性に重きが置かれてしまうのでしょうか。

ここにはさまざまな要素が絡んでいます。まず「適性検査は人事の仕事で、入社後のパフォーマンスを評価するのは現場の仕事」などと、役割が縦割りになってしまっていること。また、データの一元管理がされていないこと。さらに、各人の入社後のパフォーマンスについて、人事評価が付された背景までは分析者がわからず、結局、意味のある分析ができないことなどがあります。

データの妥当性を分析するには、それなりに高度な技術が求められますが、そのような技術になじみのない方が人事のポジションに配置されるケースもあります。人事に配置されて意欲的にデータ分析の勉強を始めても、理解が進んだところでジョブローテーションにより別の部署に回されてしまうこともある。多くの日本企業はこのような実態にあると思います。

妥当性は、目に見える数字を比較しているだけではなかなか良い結果が現れません。最先端の技術も必要であり、かなり難しいものです。データ活用に慣れていない人事の方が的確に妥当性を出すことは、至難の業と言えるでしょう。そこで、「とりあえず信頼性の高いものを」と選んでしまうのではないか、と思います。

信頼性以外で、日本企業が重視している要素はあるのでしょうか。

導入時には、自社の課題に対応する概念を測ることのできる検査が選ばれることが多いですね。たとえばストレス耐性が重要だと考える企業と、入社後に活躍してくれる人材を見極めたい企業とでは、選ぶものが異なる傾向にあります。

ここでも人事の方は、注意が必要です。適性検査の項目を見ていると、「世界的にはこんな表現をしない」と感じるものもあります。言葉が変われば当然、概念も変わります。

<鈴木氏の著書>

就職選抜論―人材を選ぶ・採る科学の最前線

(中央経済社)

ワークプレイス・パーソナリティ論

(東京大学出版会)

「人と会って理解する」が求められる時代へ

日本では適性検査が新卒採用の過程で参考材料として活用されることが多い印象ですが、使用される場面は変化しているのでしょうか。

そうですね。確かにいまは採用場面での活用が主流ですが、今後はさまざまな場面での活用が期待できます。たとえば「プロジェクトチームの編成」「ジョブローテーション」といった異動の場面での活用は、タレントマネジメントの概念の浸透に伴って徐々に広がりを見せています。

「1on1」も、これまで単に「話し合う時間を設ける」だけだったのが、適性検査を活用すれば、より有意義な時間にすることができるでしょう。「1on1」はここ数年で一気に広がった概念ですが、すでに一部の先進企業では1on1を充実させるための適性検査を実施しはじめています。さらに、日本では昔から「管理職選抜」の場面で、実際の職務のシミュレーションであるアセスメントセンターを実施してきましたが、そのような場面でも適性検査は機能すると思います。

今後適性検査業界はどのように変化していくとお考えですか。

大きくは二つの流れがあると思います。一つは「面接・インターンシップ支援型への変化」です。 現在の採用においては、適性検査やエントリーシートといった検査・書類を参考にして合否を判断する例が少なくありません。

ただし、適性検査で見ることができるのは限定的な項目に過ぎず、実際に応募者には会っていないことから、分からないことも多くあります。直接会うか会わないかは、人間理解において大きな差をもたらします。適性検査で分かることと分からないこと、面接で分かることと分からないことがそれぞれ明確にあることを意識すべきです。

今後は日本でも、欧米のようなインターンシップがさらに増加し、短期間での一括採用からもっと中長期的な採用にシフトしていくと考えられます。その中では必然的に、「人と会う」ことによる選抜機会が増えていきます。今後は適性検査にも、単に能力や性格を判断するのでなく、「こういう特性を持つ人にはどんな質問をすればいいのか」「会社への適合の観点からどの点が課題となりそうか」といった、インターンシップや面接に向けた補助機能の強化が求められると思います。

二つ目は、繰り返しになりますが「信頼性の時代から妥当性の時代への変化」です。妥当性を出すことの困難さを認識したうえで、高いパフォーマンスが何によって生まれるのか、あるいは阻害されているのかなどの重要テーマについて、学術研究とリアルの両面の知識を持つことが必要です。

適性検査の中で使用されている概念一つひとつに注意を払い、実際の現場でその概念がどのような働きをしているのかを分析するプロセスが求められる時代になってきています。そのプロセスを重視する適性検査だけが、顧客の信頼を得て生き残っていくことができると思います。