BtoBのセミナーとは―企画・集客のコツを解説

BtoBにおける効果的なマーケティング施策の一つが「セミナー」です。セミナーを開催することで、多くの人に対し、自社や自社商品・サービスをアピールしたり、自社の知見を基にブランディングしたりすることができます。ただし、一口にセミナーと言っても、開催形式や開催する上で注意すべき点は多岐にわたります。年間約4万人が参加する「HRカンファレンス」を運営する『日本の人事部』のノウハウを交えながら、セミナーの企画・集客の基本とコツについて解説します。

セミナーの種類

BtoBのセミナーは平日に開催されることが一般的ですが、所要時間はセミナーにより、さまざまです。昼休みの1時間程度で終了するものもあれば、1日~数日間かけて開催されるものもあります。

種類としては、自社でセミナーを開催する場合、他社と共同でセミナーを開催する場合、他社主催イベントに出展・協賛する場合、などがあります。

自社開催の場合、自社で自由に企画できる点が最大のメリットです。一方で、会場を借りたり、運営スタッフを雇ったりするなど、企画・運営に労力と費用がかかるため、開催コストが高くなる可能性があります。さらに、集客できるかはその企業の知名度に大きく左右されます。

他社との共催セミナーの場合、自社開催と同じ企画を立てても、費用は折半され、集客力が増加する可能性が高いでしょう。他企業と連携することで、自社だけでは難しい新たな角度から企画することも可能です。ただし、イベントの方向性や運営においての責任のありかをすり合わせることは簡単ではなく、開催難易度は高いと言えます。

他社主催イベントの例としては、複数のセミナーを同時開催する他社のイベントに自社セミナーを出展するケースなどが挙げられます。ただし、出展先によってはイベントのテーマが絞られるなど、ある程度制限されることもあるでしょう。ただ、運営についての責任やマンパワーの負担が軽減される点は魅力です。

イベントのwebサイトにスポンサーとして企業ロゴを掲載するほか、他社のセミナーの中で数分告知する時間が得られるなどの、他社主催イベントへの「協賛」という形態もあります。基本的には企画の自由度は低く、自社の裁量は小さくなります。しかし、自社のターゲットが集客されているイベントに協賛することができれば、企画や集客、運営へのマンパワーをほぼかけずに、自社の存在をPRできます。

形式としては、以下のように分けられます。

オフライン/オンライン(ウェビナー)/ハイブリッド

オフラインの場合、「会場に足を運んでも参加したい」という意思を持った参加者と直接交流できるほか、同じ空間で体験を共有することによる熱量の高まりも期待できます。参加者にも人脈がつくれたり、情報交換がしやすかったりといったメリットがあります。ただし、会場の準備や当日の運営など、準備の手間やコストがかかります。

一方オンラインは、場所を問わずに参加しやすく、集客効果が期待できます。また、登壇者も遠方から登壇できるため、依頼できる講師の幅が広くなります。通信環境さえ整えれば実施可能であるため、オフラインに比べてコストは大きく下がります。ただし画面越しのコミュニケーションは一体感が生まれにくく、オフラインに比べると参加者が途中離脱しやすい傾向があります。

オフラインとオンラインの両方に対応したハイブリッド型もあります。会場を用意しつつ、オンラインでも参加できるようにする形式です。運用の手間やコストはかかりますが、参加者の希望に添って開催できるため、集客率や満足度の高まりが期待できます。

オープン/クローズド

オープンセミナーは誰でも申し込めば参加できるのに対して、クローズドセミナーでは既存顧客や特定の条件を満たした人だけが参加できるものです。前者は世間一般的に関心が高いテーマを主題とすることが多く、後者は「すでに商品を導入しており、さらなる活用法を知りたい」など、より専門性の高い情報を提示することが多くなっています。

講演形式/パネルディスカッション形式/ワークショップ形式/ライトニング形式

一人の登壇者が話す「講演形式」、複数人の登壇者が議論を交わす「パネルディスカッション形式」、参加者にアウトプットの場を設ける「ワークショップ形式」、複数人の登壇者が数分間ずつ話していく「ライトニングトーク形式」などがあります。一つの事柄を深く知ってほしい場合は講演形式、さまざまな角度から知識や事例を吸収してほしい場合にはパネルディスカッション形式など、求める効果によって使い分けます。

セミナーによっては、一つのセミナーの中で複数の形式を用いる場合もあります。たとえば『日本の人事部』が主催する「HRカンファレンス」では、講演形式、パネルディスカッション形式、ワークショップ形式などを組み合わせたセッションを実施しています。

有料/無料

商談につなげることを目的としたBtoBセミナーでは、無料のケースが多く見られます。ただし、ワークショップ形式や専門性の高いノウハウをじっくりと提供するセミナー、多数の外部有識者を招いたセミナーでは、有料の場合もあります。

セミナーの効果

これ以降の項目では、基本的に「自社開催セミナー」を軸に解説します。

参加のハードルが低く、接点を持ちやすい

メールや電話などの営業活動を起点として受注までつなげるのは、簡単なことではありません。企業の担当者の中には、営業を好ましく思わない人も多いでしょう。セミナーであれば、その会社の商品やサービスへの興味が高くない状態でも、テーマに興味があれば参加してもらうことができます。

リードを獲得できる

セミナーの参加者に対しては、申込時に会社や所属部署名、会社の業種などを参加フォームで入力を求めることが一般的です。プライバシーポリシーに同意してもらうことで、申込時の入力情報を、その後の営業活動に活用することができます。

認知度・信頼度の向上

セミナーに参加してもらうことで、自社や自社商品・サービスの認知を広めたり、自社商品・サービスが必要な背景まで知ってもらえたりすることができます。また、質の高い知見や最新情報を提供することで、自社への信頼度を高めるブランディング効果が期待できます。

熱量を伝えられる

セミナーで、開発や営業の担当者からその商品やサービスに対する思いや開発の背景、活用できる場面を熱量を持って伝えることで、参加者に製品やサービスをより深く理解してもらえることが期待できます。また、それはファンづくりにもつながっていきます。

リード育成

セミナーで、ビジネス上の課題がもたらす影響の大きさや、課題の原因や解決法を伝えることで、見込み顧客(リード)を育成し、購買意欲を高めることができます。また、セミナー終了後には、アンケートを実施することが一般的です。感想とともにいま自社が抱えている課題を書いてもらうことで、より深い情報を知り、その企業が抱える課題に寄り添ったソリューションを提案できます。すぐに商談が成立しなくても、継続的に自社商品やサービス、新しいセミナーに関する情報を送ることなどで、関係性を深め、リードを育成することができます。

既存顧客へのフォロー

セミナーは新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客へのフォローにも効果があります。自社が展開している商品・サービスのより良い活用法や導入している他社の事例紹介、導入している企業同士の交流を図ることで、既存顧客のエンゲージメントが高まります。結果として、サービスの解約防止や新たな製品への更新などが期待できます。

セミナー開催の流れ

セミナーを開催する上では、自社開催を例にすると以下のような工程があります。

| ① | 自社商品・サービスの課題を整理 |

|---|---|

| ② | どのようなターゲットに、何を訴求したいのかを明確化 |

| ③ | KPI決定 |

| ④ | 目的に合わせて、セミナーの種類を選択 |

| ⑤ | セミナーの企画、内容設計 |

| ⑥ | セミナーの会場調整(オンラインでも配信会場を用意する場合) |

| ⑦ | 講師の選定、依頼、日程決め |

| ⑧ | セミナーの告知用タイトル、紹介文の作成 |

| ⑨ | 集客戦略の策定 |

| ⑩ | 告知、集客の開始 |

| ⑪ | 講師との打ち合わせ |

| ⑫ | 運営体制の整理・人員調整 |

| ⑬ | 投影資料、アンケートなどの準備 |

| ⑭ | 当日の運営 |

| ⑮ | お礼やフォロー |

セミナー企画のコツ

目標(KPI)を設定する

BtoB企業がセミナーを主催する最終的な目的は、「商品・サービスの受注につなげる」ことにあります。そのため、受注までのプロセスと、目指すべき成果としてKPIを明確にしておくことが必要です。KPIとしては、申込者数、実際の参加者数、アンケート回答数、アンケート満足度、資料のダウンロード数、問い合わせ数、獲得受注数などが挙げられます。

自社開催なのか他社開催なのか、また数百人、数千人単位が参加する見込み顧客向けのオープンセミナーなのか、10人程度が参加するクローズドセミナーなのかでは目標が異なります。セミナーを開催すること自体が目的になってしまうことを防ぐため、目的を設定して振り返りや反省を行い、次回以降に反映させていくことが重要です。

ユーザーが求めるものは何かを考える

集客できるセミナーを企画する上で、最も重要なのが「ユーザーのニーズを満たすこと」です。そのためにはまず、どのような層をターゲットとするかを定め、その人たちが抱えている課題は何か、刺さるテーマは何かを考えることが求められます。セミナーの対象としては、「見込み顧客向け」「既存顧客向け」「既存・見込み顧客どちらも対象としたもの」に分かれます。

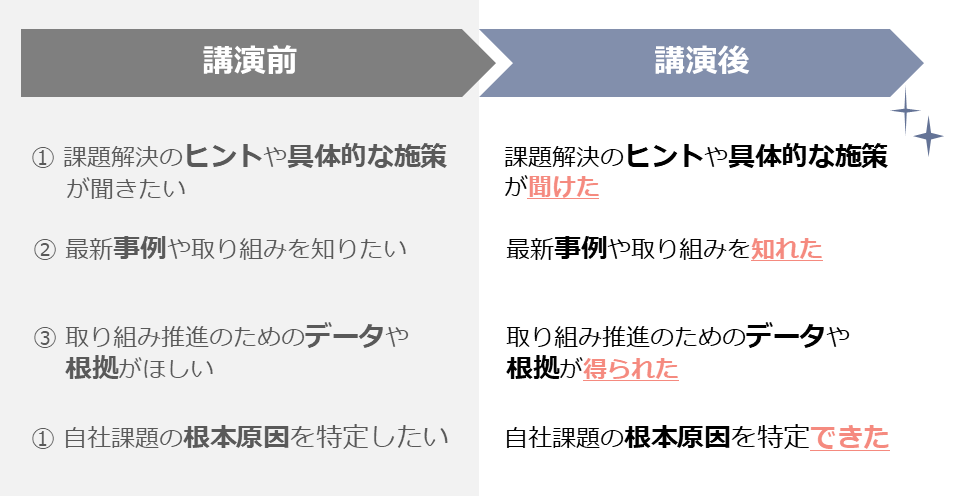

ユーザーのニーズを考える上で有効なフレームワーク(『日本の人事部』作成)の一例を紹介します。ユーザーのニーズは「(1)課題解決のヒントや具体的な施策が聞きたい」「(2)最新事例や取り組みを知りたい」「(3)取り組み推進のためにデータや根拠がほしい」「(4)自社課題の根本原因」に大別されるという考え方です。

見込み顧客であり、「課題解決のヒントは求めているけれど、まだ自社の商品・サービスを検討する段階にない」といった企業に対しては、課題からテーマを設定し、課題の原因分析や具体的な解決法を提供できるようにセミナーを設計します。一方で既存顧客のみをターゲットとした場合は、自社商品やサービスより効果的な活用法や他社事例をメインに設計したほうが効果的でしょう。

たとえば、下記二つのタイトルのセミナーがあるとします。

- マーケティングの効果を倍増させる 〇〇(製品)の1ランク上の活用法

- そのペルソナは大間違い!凄腕マーケッタ―が教えるカスタマージャーニーマップの作り方

前者のタイトルは、参加者は既存顧客あるいは商品を本格的に検討している段階である可能性が高いでしょう。つまり「製品の活用法を知ること」が目的であり、企業側としても製品を正しくPRすることが求められます。すでに多くのユーザーがいる商品・サービスであれば、ある程度の参加者数が期待できますが、そうではない場合、参加者は限られた人数になることが想定されます。参加者数が限られている場合は、自社の社員が登壇し、その後の受注につながる動線まで設定すると効率的です。

一方で後者の場合、参加者は見込み顧客か既存顧客かを問いません。ニーズは「カスタマージャーニーマップの作り方」にあるため、セミナーの中で製品をあからさまにPRしてしまえば、参加者の満足度が低下する可能性が高いでしょう。この場合、その課題を解決するためのヒントを提示することで自社に対する信頼度を高めていくことが重要です。さらに説得力を高めるためには、他社に登壇してもらったり、他社も交えてパネルディスカッションを行ったりすると良いでしょう。

企画に沿った講師を選定する

セミナーを立案したら、登壇してもらう講師を選定します。自社の社員だけでなく、社外の人材に依頼するケースもあります。社外の人材に依頼する場合は、テーマや訴求したい内容に合わせて「自社の商品・サービスを活用し、成功している顧客」「テーマに沿った事業を展開している企業」「テーマに沿った研究をしている研究者」「テーマに沿った発信をしているインフルエンサー(著者、コンサルタントなど)」など、さまざまな角度から選ぶことが求められます。

具体的な設計方法

テーマ設計

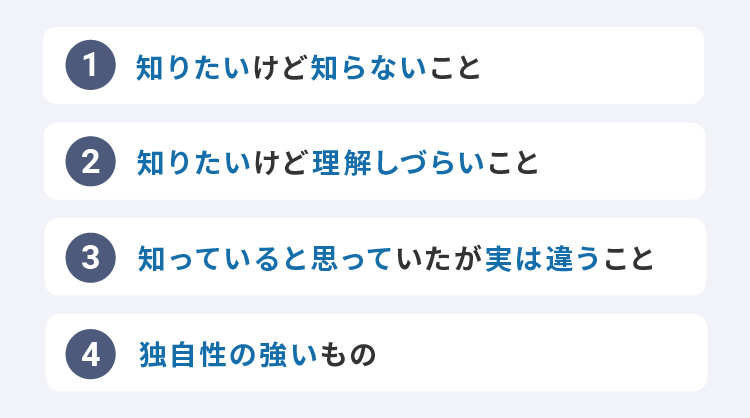

テーマを設計する際には、ユーザーのニーズを踏まえた上で、自社の強みを生かしていくことが求められます。まずは自社の商品やサービスを踏まえ、提供できる価値を下記四つの項目に沿って整理していきます。

(1)知りたいけど知らないこと

例えば、「理系採用に成功している企業の取り組み」といった先進事例や、「人材育成研究の第一人者が解説する最新の研究成果」「海外で注目されている最新のHRトレンド」といった最新の知見情報などが当てはまるでしょう。

(2)知りたいけど理解しづらいこと

法改正の影響範囲や、人的資本の情報開示ガイドラインの読み解きといった解説系コンテンツがイメージしやすいでしょう。また、従業員の価値観の変化も、人事として重要でありながら理解することは難しいテーマの一つです。

(3)知っていると思っていたが実は違うこと

採用や育成、評価など、定番の手法や施策がありつつも、さまざまな環境の変化によってアップデートが必要な分野で生じやすいニーズです。

(4)独自性の強いもの

例えば課題の解決方法について、違った視点からのアプローチを提案できると独自性が強いセミナーになります。そのほか、他社があまり調べていない分野について掘り下げた自社調査などができると、独自性が高まるでしょう。

このとき、企画側としては「参加者にたくさんの情報を提供したい」と考えることがあります。ただし、一度に多くの情報を提供しすぎると、かえって参加者の理解が深まらず、満足度も下がることがあります。「これだけは知っていてほしい」というポイントを設定した上で、そのポイントを軸に企画していくことが求められます。

講演設計

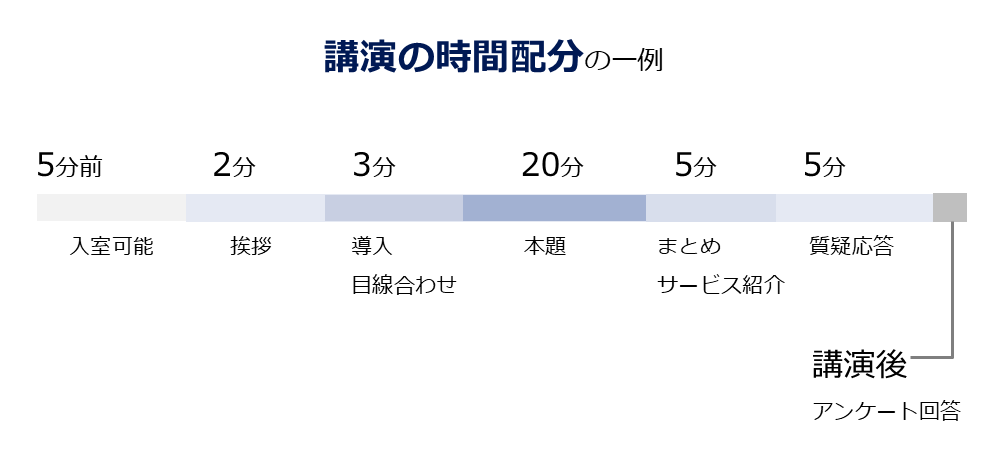

一例として、30分の講演における時間配分を考えてみます。

(1)挨拶、導入、目線合わせ(5分)

本題に入る前に、「自社がどういう会社なのか」「話者はどのような経歴で、何に強みがあるのか」などを簡単に紹介するとよいでしょう。また、アイスブレイクを挟むことで、場の空気が和み、質問しやすい空気をつくり出すことができます。その上で「この講演で何が得られるのか」を説明し、参加者の期待値を調整します。

(2)本題(20分)

扱うテーマの現状やそれに伴う課題について、簡単に説明します。自社が取ったアンケートや公的な調査を活用し、客観的に説明することが重要です。自社のアンケートを用いる際は、母数の偏りへの懸念などを低減して信頼感を醸成するため、どのような母集団に対するアンケートかを明示しておくと効果的です。

提起した問題に対して、その問題を解決する、あるいは解決のヒントにつながるアプローチを紹介します。考え方やフレームワーク、具体的な取り組み事例を紹介すると効果的です。事例は、自社の事例と支援した他社のどちらも考えられますが、他社でも展開できるものであることが重要です。

(3)まとめ、サービス紹介(5分)

最後に再び自社の商品・サービス紹介の時間を取るケースがあります。課題の原因やアプローチについて参加者の解像度が高くなっているため、自社のサービスを紹介したい場合は、冒頭で行うよりもこのタイミングで行ったほうが効果的でしょう。

(4)質疑応答(5分)

時間に余裕がある場合、質疑応答の時間を設けることで、さらに参加意欲と満足度を高めることができます。事前に質問を集めておくパターンと、会場で挙手あるいはリアルタイムQ&Aツールなどを使って当日に聞くパターンがあります。オンラインの場合は、チャット機能を活用するケースもよく見られます。

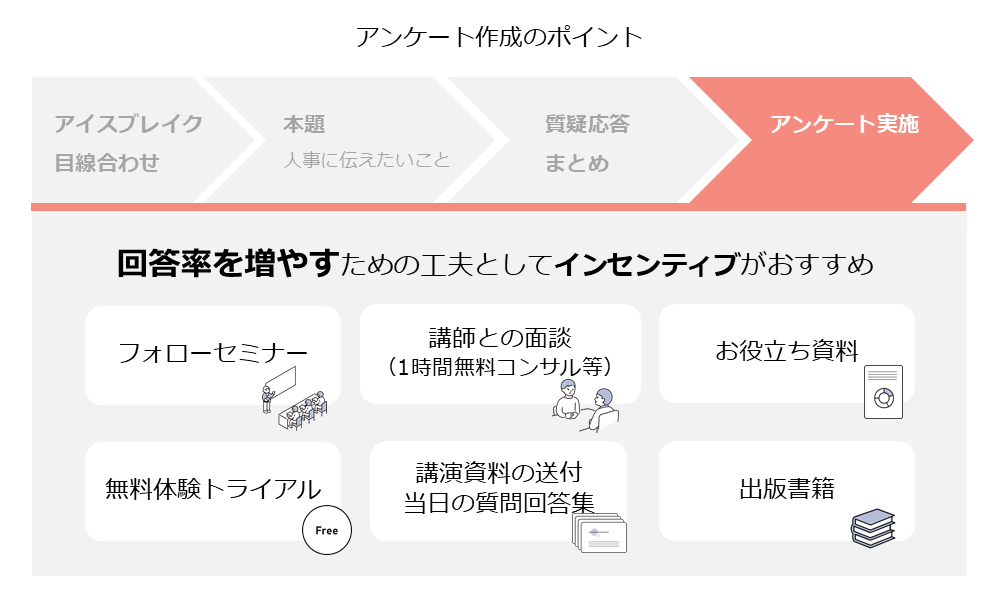

(5)アンケート回答

アンケートの回答時間は、セミナーとは別に設けることが一般的です。アンケートの回答率を上げるためには、回答者限定の特典を用意することも効果的です。具体的には、当日使用した資料やホワイトペーパー、ノウハウを記した書籍などをアンケート回答後に配布したり、回答者限定の割引や無料相談、無料トライアルを行ったりすることなどが考えられます。

資料設計

セミナーでは、パワーポイントなどで作成した資料を投影することがよくあります。ただし、たくさんの情報を1枚のスライドに詰め込むことは避けます。一目見て理解できる情報量は限られており、資料の文字数が多いと、会話ではなくスライドに注目してしまう可能性があります。読み手が理解できるスライドを作成することが必要です。1スライドにつき1メッセージを基本に作成します。

セミナー集客・運営のコツ

タイトルに有効な「BTRNUTSS」

セミナーで集客するには、告知用のタイトルや概要文が重要です。具体的には、セールスコピーライティングを意識すると良いでしょう。以下に一例を紹介します。

コピーライティングの法則:BTRNUTSS(バターナッツ)

BTRNUTSS とは、Benefit(有益性)・Trust(信頼性)・Rush(緊急性)・Number(数字)・Unique(独自性)・Trendy(話題性)・Surprise(意外性)・Story(物語性)の頭文字を合わせた言葉で、これらの要素を抑えることで参加者のニーズを満たすことが可能です。

Benefit:読み手にとって有益な情報が含まれているか

Trust:読み手にとって信頼できる情報か

Rush:読み手が急がなければならないと感じる緊急性があるか

Number:数字が含まれているか

Unique:どこにでもあるありふれたものではないか、書き手の独自性が含まれているか

Trendy:旬の話題に関連するものか

Surprise:読み手が知らない情報が含まれているか

Story:読み手が共感できたり、没入できたりする物語性が感じられるか

引用:『コピーライティング技術大全─百年売れ続ける言葉の原則』(著者:神田 昌典 、衣田 順一)

字数が限られたタイトルの中で工夫するのは難しいことですが、一つでも意識すると良いでしょう。ただし、自社独特の言い回しをしすぎたり、抽象的すぎたりする表現を取り入れると、せっかく提供できる気づきや学びが伝わらない可能性があるので注意が必要です。

集客方法のコツ

集客方法としては、自社ホームページ、メール、各種SNS、web広告、プレスリリース、DMや社員からの直接の案内などが考えられます。最低でも、1ヵ月前には案内が開始できるように準備します。申込は、最近は問い合わせフォームを活用して受付を行っている企業が多く見られます。申し込みが完了したら、自動返信で受付完了メールを送ることで、参加者がセミナー情報を検索しやすくなります。また多忙なビジネスパーソンの中には、時間がたつと申し込みしたことを失念する人もいます。参加日が近づいてきたら、リマインドメールを送る必要があります。

運営のコツ

オフラインの場合、なるべく早い段階で運営マニュアルの作成や注意事項の取りまとめ、人員配置の決定を行います。前日までにセミナー資料を含む配布物やアンケートの準備や印刷を済ませ、リハーサルを実施します。オンラインの場合も、事前に配信環境をチェックするリハーサルは欠かせません。

当日は、会場設営や開始時間よりも早めに来場(ウェビナーへ参加)する人のために、数時間ほど早めにスタンバイすることが求められます。

セミナー終了後は、感想やアンケートを取ります。紙に書いてもらう形式もありますが、最近はQRコードを読み込んでオンライン上で回答してもらう手法が主流です。アンケートは自由回答よりも選択式が回答してもらいやすいですが、自由回答のほうが情報量は多くなります。アンケートと自由回答を組み合わせるやり方を取るケースも一般的です。また、セミナー終了後に個別相談会をもうけるとリードとの接点づくりに役立つでしょう。

次回に向けた振り返りを行う

BtoBのセミナーの目的は“商談につなげること”であり、セミナーを実施して終わりではありません。問い合わせをしてくれた人やアンケートに回答してくれた中で商品やサービスに興味関心を持ってくれそうな人に対してメールを送ったり、次回のセミナーを案内することで接点を持ち続けたりするなど、セミナー“後”を意識する必要があります。事前に立てた目標が達成できたかを図り、アンケートなどから浮き彫りとなった改善点についてPDCAサイクルを回していくことが求められます。